わたしが軽自動車を選ぶ理由。

輪島朝市は、軽トラ市とともに、

復活を目指す。

2025.10.20

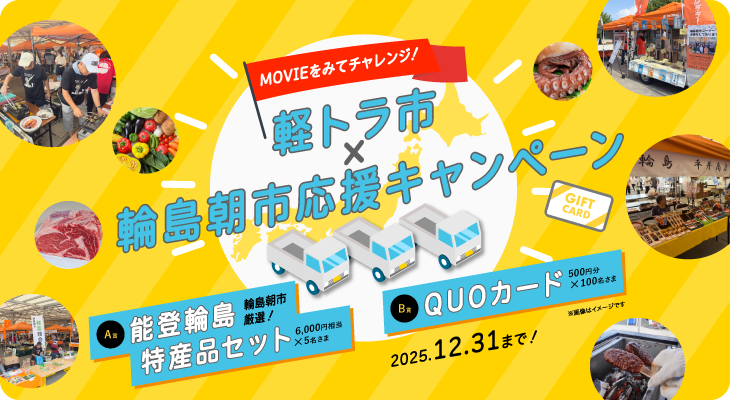

「軽トラ市」とは、軽トラックの荷台に食料品、衣類、雑貨などの商品を陳列・販売する可動の市のことで、地域活性化、街おこしの一環として、全国各地で行われています。その全国大会が、石川県輪島市で開催されました。能登半島地震後の復興を目指す地元の取り組みと合わせて、現地で取材を行いました。

よみがえれ、輪島朝市!

2025年8月31日。石川県輪島市は快晴に恵まれました。海沿いのマリンタウンで開催された「復興輪島朝市×全国軽トラ市㏌輪島」には、輪島朝市から38の屋台と、日本全国の軽トラ市から17台が大集結。9時の開催を待ちわびた人々が詰めかけ、1500人もの人々で賑わいました。

輪島朝市のゾーンには、テントが所狭しと張り巡らされ、魚の一夜干しや野菜、漆塗りの器などが軒を連ねます。イカ焼きやアワビ焼きなど、店頭からいい匂いを漂わせる店も。購入した干物は、イートインコーナーのコンロで焼いて、その場で食べることもでき、おいしそうに舌鼓を打つ人たちの姿が見られます。

賑わいをみせる復興輪島朝市×全国軽トラ市 in 輪島

軽トラ市のゾーンには、全国から集まった軽トラが並び、さながら即席の商店街のよう。「軽トラ市」とは、軽トラックの荷台に地域の特産品や農産物、グルメ、雑貨などを陳列して即売するイベントで、日本各地で開催されています。全国から出店者が集まる「全国軽トラ市」がおよそ年に一度行われており、2025年は輪島市での開催となりました。

今回集まったのは、北は岩手県から南は宮崎県まで。それぞれの軽トラには、いい香りを漂わせるお茶や自慢のお米、パンパンに実ったぶどうやおおぶりの玉ねぎなどの農産物が並び、地元輪島のお客さんと話しながら、ふだんなかなか手に取ることができない地域の特産品を販売する様子が見られました。また、貴重な但馬牛を味わえる「ひとくちステーキ」や、噛めば噛むほどおいしい宮崎の「鶏の炭火焼き」は、その場で味わえるとあって行列ができる人気ぶり。

集まったお客さんからは、「遠くから来てもらってうれしい」「行ったことがないところだけど行ってみたくなった」「ふだんあまりイベントごとに出かけておらず、今日は楽しみにしてきた」などの声が聞かれました。

輪島朝市の現在地

2024年1月1日、マグニチュード7.6の地震が日本海側を中心に日本列島を襲いました。「能登半島地震」と呼ばれるほど能登地域は大きな被害を受け、石川県輪島市では震度7を記録。地震による道路や建物の損壊だけでなく、二次災害として発生した大規模火災により、輪島朝市が行われてきた朝市通りが焼失したことは大きなニュースにもなりました。

日本三大朝市の一つ、輪島朝市の歴史は平安時代にさかのぼります。古い文書に、産物を持ち寄り物々交換していたことが記され、以来1200年にわたって様々な変遷を経て現在に至ります。売り手の多くが女性なのが特徴で、対面での活気のあるやりとりが大きな魅力です。

もちろん課題もありました。出張輪島朝市事務局長の橋本三奈子さんは、震災前の輪島朝市の課題をこう話します。「もともとはまちの人たちにとっての朝市だったのが、大型スーパーができたことで地元客が離れ、観光客向けになっていました。毎日屋台を組み立ててはバラす工程も重労働で、なかなか若い人たちの参入がなく、高齢化も問題となっていました」。

震災当初から積極的に活動してきた出張輪島朝市事務局長の橋本三奈子さん

そこへ襲った能登半島地震。朝市を開催していた通りが全焼し、さらに道路状況の悪さなども大きく報道されたことで観光客も激減。朝市は復活の目処が立たない状況に追い込まれました。しかし焼失エリアの区画整理や新たな方針の決定を待っていては、これまで朝市を担っていた女性たちも離れてしまう。

「いつかは輪島に戻る」。その思いを強く持ちながら、橋本さんは組合員女性7人の発起人と「輪島朝市を応援する会」を立ち上げ、まずはできることから始めようと考えました。「復活するまでのあいだ、輪島朝市のことをみなさんに忘れられないように、そして戻った時には次の代につなげられるように、活動を始めたんです」。

震災当時、輪島では広い地域で水道や電気が止まり、衛生状態も悪化したため、他の地域への二次避難が推奨され、朝市の女性たちも多くが金沢などの近隣のまちに避難していました。「ところが、おばちゃんたちは働き者が多くて、避難していてもやることがないと張り合いがない。とにかく仕事をしたいとおっしゃるんです。じゃあってことで、金沢市金石(かないわ)港のそばにまず干物の加工所を作っていただいて、作業を始めました。それをきっかけに、国、石川県、金石地区の皆様等の支援を受け、3月23日に金沢市で第1回出張輪島朝市を開催していただきました」と橋本さん。

被災からわずか3ヶ月ほどでの開催は、1月以来暗い話題ばかりが続いていた能登半島地震について、初めての明るいニュースだったと橋本さんは振り返ります。「取材時のインタビューで、わたしたちは売り場を失くしてしまいましたと訴えたところ、全国からたくさんの方が『うちで販売をしませんか』と招いてくださって、全国への出張朝市が始まったんです」。

以来2025年8月までの1年半あまりの期間で、出張朝市はなんと220回にも及びます。近くから遠くまで、週末は日本の必ずどこかで「出張輪島朝市」が行われ、ホームページではどこで開催されているかを見ることができます。

軽トラ市と輪島朝市にある共通点とは?

「輪島出張朝市」の出張先の一つとなったのが、軽トラ市でした。愛知県新城市の「しんしろ軽トラ市」では、2024年11月から隔月で「輪島出張朝市」のブースを構え、輪島の魅力的な海産物を紹介しながら、販売を行ってきました。継続的に軽トラ市の調査研究を続けてきた愛知大学三遠南信地域連携研究センターの戸田敏行教授は、軽トラ市と輪島朝市の共通点を次のように見出します。

学生とともに出展していた、愛知大学三遠南信地域連携研究センター戸田敏行教授

「最大の共通点は、人と人との対面販売だということです。軽トラ市も輪島朝市も、生産者と消費者が実際に顔を合わせ、商品について会話をして購入に至ります。どうやって作られているのか、どんなふうに食べればおいしいか。知らずしらずのうちに商品の背後にあるストーリーごと買っているんです。

また実店舗を持たずに、移動できて、一箇所に集まることで“商店街”が形成される点も似ています。漁業を営む輪島の人たちはふだんから軽トラを使って仕事をしています。ふだんの朝市でも軽トラで荷物を運んできて陳列しているので、軽トラ市の親和性も高い。

また各地で軽トラ市に取り組む人たちは、地域をなんとか活性化したいという思いで開催していることが多い。復興を目指す輪島朝市とは、マインドが共通しています」と戸田教授。

出張輪島朝市の橋本さんもまた、軽トラ市と交流を続けながら、様々な知見を蓄えていきました。

「これまで輪島朝市は、お客様を待っているだけでしたが、軽トラ市など全国の催しに出ていくようになって、いろんな発見がありました。まずモノを販売するだけじゃなく、食べ歩きを楽しんでもらったり、イベントを催したりして、来場者に楽しんでもらえる工夫が必要だな、と。

また軽トラで持ってきてそのまま荷台で売ることができる軽トラ市は、とても効率がいいと感じました。これまでは屋台が建てられなくなったから引退しますという人も多かったので、これなら年配のおばあちゃんたちも続けられそうです。一方で、毎日開催する輪島朝市と、イベント的に開催する軽トラ市では、完全に同じ仕組みでは難しそうだということもわかりました。

また従来は朝市に出店できるのを輪島の人に限っていたのですが、金沢など他の地域からも軽トラで移動してきてもらい出店できるような仕組みにすれば、出店者も後継者も増えるのではないか、などいろいろなアイデアを検討できるようになりました」。

軽トラのまま移動できるのが、軽トラ市のメリット

橋本さんは、令和の時代の新しい「輪島朝市」を生み出したいと考えています。

「朝市に関わる人たちと話し合いを続ける中で、元通りの“輪島朝市”を復活させればいいわけではないとわかってきました。1980年代の最盛期には270万人にのぼった年間来訪者は、コロナ禍を経て20万人にまで落ち込んでいました。おそらくあのまま続けていても、輪島朝市は先細りになり、いずれ続けていけなくなっていたでしょう。

震災はとても大変でつらい経験でしたが、ピンチをチャンスに。行政が“創造的復興”と言うように、ここで生まれ変わって、次の100年を作るいいきっかけにしたいと思います」。

もちろん変わらないものもある。「やっぱり輪島朝市の一番の魅力は、おばちゃんたちの掛け声と人情です。それだけは変わらず復活させたいですね」と意欲をのぞかせます。

「支援じゃない、おたがいさま」

このような経緯を経て実現したのが、2025年8月31日に、輪島市で「復興輪島朝市×全国軽トラ市㏌輪島」です。輪島のおばちゃんたち元気な掛け声も、そこここから聞こえてきます。

開会式で登壇したスズキ株式会社鈴木俊宏社長は、「輪島朝市は、軽トラ市と同じく人と人とのふれあいを大切にしています。輪島まで来る道路の状況も、復興の大変さを感じさせるものでしたが、人と人との交流が復活することが、復興にとってとても大切だと感じました。軽トラをしっかりと活用していただきながら、朝市の復興に協力できたらいいなと思っています」と挨拶。

全国各地から駆けつけた軽トラ市の一つに、愛媛県西予市野村町の「のむら軽トラ市」があります。豊後水道で獲れた小魚をすりみにして成型し、その場で揚げたてを提供する「じゃこ天」が大人気。この日は愛媛の都市伝説を具現化させた「ひねるとみかんジュースが出てくる蛇口」も引っ提げて参加しました。35度に迫る気温の中、じゃこ天を揚げるテントの中はものすごい暑さ。それでもめったに食べることができない四国のうまいものを食べた来場者からは笑顔がこぼれます。熱々のじゃこ天は、ごはんにもビールにもぴったりです。

ハンドサインで能登半島の形をつくる、のむら軽トラ市のメンバー

今回、「のむら軽トラ市」が遠路はるばる愛媛から全国軽トラ市に参加したのには、理由がありました。会長の清家芳徳さんは、次のように話します。

「2011年の東日本大震災の翌年から、全国軽トラ市に参加してきました。日本のいろいろな地域の活性化の力になりたいという気持ちがあったからです。ところが野村町は、2018年の西日本豪雨でまちの広い地域が水没して、大きな被害を受けました。わたしたち自身が被災してしまったんです。やっぱり災害を受けた地域は大変です。その後コロナ禍もあって、7年間全国軽トラ市には参加せず、自分たち自身を立て直すのにがんばってきました。

ところが今回大きな災害があった輪島市で全国軽トラ市が行われると聞いて、『これは駆けつけねば!』と思いました。同じく災害を受けた地域同士、気持ちがわかると思って来ましたが、ここに来るまでに見かけた被害状況の想像以上の大きさに、言葉を失いました」。

にこやかにインタビューに答えるのむら軽トラ市・清家会長

支援の気持ちが大きかったのでしょうか?と尋ねると、清家さんはニコニコしながら、「いやいやそんなだいそれたものじゃないですよ。これからは日本中どこでも災害の被害に合う可能性があります。そのときには、構えず自然に、お互いさまの精神でフットワーク軽く行きたいですね」と応じてくれた。この日輪島にやってきたメンバーも、市役所職員や文房具屋さんや酒屋さんなど、みんな他の仕事をしながら軽トラ市に取り組んでいる人ばかり。輪島朝市のスタッフとも、地域で暮らす人たちがどのようにいきいきとできるかという話で盛り上がったそうです。

輪島朝市が輪島の地で活気を取り戻すには、もう少し時間がかかりそうです。しかし軽トラ市をはじめとして、日本全国に多くの仲間を着々と増やして、これまで以上に活発で魅力的な朝市として復活を目指しています。